『インフラグラム』港千尋(講談社選書メチエ)〜「影像」を暴け〜

それにしても「依存」というのは恐ろしい。これは本人が意識しないうちに体内に忍び込んでは牙を剥くウイルスのようだ。自らの生活の最中から、自らの核たる体内に紛れ込み、僕を病苦に陥れてしまう。細胞を持たず、食事も排泄も睡眠もしないくせに、増殖だけはするという、生物かどうかも怪しい存在。不穏分子の代名詞としてもおなじみだろう。時として、彼らの活動は僕らの身体を壊すのである。

今回取り上げる写真家、港千尋が執筆した『インフラグラム』は、主に映像や写真、「光による描画」の変遷とそこに隠されたものを、文学、アートなどの幅広い観点から考察し、軍事や政治、社会にどのような変調をもたらすかを分析、考察した最近特におすすめしたい一冊である。

気取った言い方をするなら、光の技術の背面に蠢く闇の観察記録と思考実験の書である。

1 . 『インフラグラム』

本書の表題になっているこの造語。初見時には、あの「インスタグラム」を想起させることだと思うが、これこそ港の思うところを込めたメッセージにして、本書の主題である。そこには「インフラ」に重要な意味がある。

(インスタグラムに似た響きを聞いて)そこで思い出してほしいのは、インスタグラムが「テレグラム」すなわち電報から発想された造語だという点である。テレ+グラムが遠隔性の言葉とすれば、インスタ+グラムは瞬間性の言葉だろうか。同じ発想から、インフラ+グラムは現代社会のインフラ言語としての、写真や動画を含む映像である。風景と肖像は写真というアートの主要なジャンルだが、そのどちらもが情報社会の根幹をなす時代という意味でもある。(同書 p.70 )

infrastructure、つまり、写真や映像(「光による描画」)が、記録や表現のための特別なメディアとしての範疇を超え、社会生活の基盤を担う「下部構造」へと変貌を遂げたことを示す造語なのである。

いまや、時に人々をいずこへ連れ去り、民意や注目を傾け、個人を破滅に追いやるほどの影響力を持つに至った「光による描画」の技術。その力は、いまや個人の顔とその表情さえ識別してしまえるという。

絶大な力を持つようになった写真や映像の現在を理解するには、その歴史を少し振り返るのがよい。(本書はそうした通史としての側面もある)

奇しくも、今年は写真が世に生まれ出て180年の節目を迎える年である。(なんと用意周到なことだろう!)

社会が大きく変容する時、そこには必ず時代の要請があり、それを満たし得る形に変貌を遂げ、規格を満たした最新のデバイスおよびシステムが旧式のものに取って替わる(この点を的確に見定めるためにも、社会学はもっと丁寧に扱われるべきだ)。

そこで、写真の初期の作品を少しだけ見てみよう。本書でも紹介されているカロタイプの作品とダゲレオタイプの一例である。

↑

史上初の写真集『自然の鉛筆』に収録されている一枚。ネガーポジ法の開祖であり、明るい画面にくっきりとした陰影のコントラストが被写体の植物に立体感を与えている。手で触れそうな気分になる。

↑

こちらは銀メッキをした銅板などを感光材料に用いるダゲレオタイプ(銀板写真)により撮影された、発明者ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールのアトリエ。こちらも立体感があり、陰影がとても美しいが、複製の効くカロタイプにリードをゆるした。

ご覧の通り、写真は誕生当初からすでに表現を叶えるメディアとして高い実力を誇っていた。その初期の作品と、現在のデジタルの写真を見比べてみればその質の差異は歴然である。注意してほしいのは、「質」とは、過去と現在のアートとしての価値の真贋ではなく、両者の純粋な「性質」の差異である。デジタル写真は、初期の写真に比べてどこか事務的だ。画法を駆使して描かれた一枚の風景画があるなら、デジタル画像はそのコピーに近い。そう表現すればいくらか的確だろうか。

現在の写真のあり方が大きく変わったのもまた、社会の「要請」によるものである。

デジタルが急激に成長したのは、イメージではなく、社会全体がデジタル化したからである。(同書 p.67 )

デジタルイメージ、すなわち「電子工学と IT技術の開発史上にある」複合物、『インフラグラム』のプログラムの登場である。それにしても「下部構造」とはよく言ったものだ。それなくしては僕らは生活がままならない程に日常に溶け込んでいながら、そのネットワークが目に見えるわけでもないまま生活の一部になっているせいで、どこか概念的で掴みどころがない。物質的で概念的。なんともアンビバレンツな機構である。

そして、その機構を駆け抜けるデジタルイメージの恐ろしさはその本性にある。

哲学者ヴィレム・フルッサーが使った「テクノ画像」という言葉を借りれば、デジタルイメージとは複合的な技術のうえに成り立つ、一種の「コード」である。

・・・一九九〇年代以降のデジタル写真を成り立たせているのは、プログラム言語を含む複合的なコードである。したがって平成の大逆転が起きたのは、複合的な技術によって社会全体がコード化され、その中心的な役割を「テクノ画像」としての写真が担うことになったからなのである。(同書、 p.66 )

それは「コード」。僕らの欲望を代弁する、あの記号の悪魔的メカニズムである。

2. 機械による「訓練」〜ブラックボックス化について〜

このコードによって引き起こされると危惧される社会の変調、それは「社会のブラックボックス化」である。

ブラックボックスの概念自体はすでにご存知かもしれない。内部を知らなくとも、外部の機能を用いれば望む結果を手にすることが出来る装置や機構を表す用語である。そして現代の機械は、一介の人間では到底わからないほどに内部は複雑になっている。

認知心理学者である下條信輔は、コード、プログラムを司る機械が、今では自身の体の一部のように扱えるようになっているが、そんな人間が増えることで、「現代社会がそのままブラックボックス化しているのではないか」と言及した。

その類型を彼は三つに分けているが、その中で最も想起しやすいのが、「仕組みや因果関係が見えないこと」だろう。

その上で彼が最も恐れていることは、人々が「ブラックボックス化」することである。

仕組みや因果関係がわからないほど錯綜するしてくると、どこかで見切りをつけるようになる。米国発のフェイクニュースやポスト真実はトランプ政権と結び付けて報じられてきたが、実はもっと深いところに根があるのかもしれない。(同書、p.76 )

心のブラックボックス化とは、刺激に対して複雑な判断ができず、型にはまった反応しかできなくなることだ。(『ブラックボックス化する現代』*、 p.39 )

*本書で引用されている参考文献の一冊。

これは考えてみればむしろすぐに納得のいく話である。社会とは個人の集合に他ならないからだ。

そして、複合的「コード」は内部を及び知らぬ機構の中を駆け巡っている事実がここに潜んでいる。

こうした膨大な量のメタコードは最終的にビッグデータとなって人々の行動をプロファイリングし始め、ついには人々に向かって発信を始めるようになるのだ。

少なくとも一九二〇年以降の写真とは大衆化、群衆化の時代のメディアである。このときの「群衆」とは何か。ただ多数というのではない。そこで問題になる「膨大な量」とは枚数やギガ単位などの数量で表すものではなく、「常に増殖していく」という意味での多数である。写真とは増殖のメディアである。(『インフラグラム』、 p.79 )

かくして、人々は自分自身の志向、指針さえ分からず、混迷し、やがて自暴自棄になる。ここに、ウイルスによる人体への侵食が僕には思い出されたのである。冒頭でウイルスなどと書いた理由はこのためだ。そして、それを内包した存在が近現代における映像や写真なのである。

ところで、この水面下の人民支配のプロセスを早くから予見していた者も少なくなかった。

ちょうど、僕らがいま人工知能の台頭に怯えているように、当代の人々も同じように機械による社会規範に対するパラダイムシフト、その急速に「増殖」するウイルスのような不穏さに神経を尖らせていたのだろう。

その中で端的に、かつ詳細にこの恐怖を指摘した人物の一人がポール・ヴァレリーである。彼はその名著『精神の危機』の中の「知性について」の章において以下のように語っている。

機械が支配する。人間の生活は機械に厳しく隷属させられ、さまざまなメカニスムの恐ろしく厳密な意志に従わされている。人間が作り出したものだが、機械は厳しい。(同書、 p.90)

人は機械からの「訓練」を受ける、とヴァレリーは続ける。現代ではそれは「コード」なのであるが、この訓練によって与えられたものは肉体や意識の中に忍び込み、血流によって体内の隅々まで行き渡り、知らず知らずのうちに日々増殖を進めていく。教育もそうだが、これはある意味、侵されていることに気づけないウイルスのようである。

そのウイルスには、自身の生育環境が不可欠であるように、機械にも「訓練された人間」が必要なのだとヴァレリーは続ける。

それは、自らを生かすための包括的な環境と変貌した人間。自らのために最適化された人間。

さすがのヴァレリーも粟立つ肌を掻きむしったことだろうが、より示唆に富んでいるのはこの続きである。

最も恐るべき機械は回ったり、走ったり、物質やエネルギーを輸送したり、変形したりする機械ではない。銅や鋼で作られたのとは別の、厳密に専門化した個人からなる機械が存在する。すなわち諸々の組織、行政機関といったもので、非人格的であることにおいて精神の存在様式に範を取って作られたものである。

文明はこの種の機械の増殖・増大によって測られる。それは感覚的には鈍感、意識もほとんどないが、極端に肥大化した神経系のごとく、その基本的・恒常的なすべての機能を過剰なまでに備えた存在になぞえられる。(同書、 p.91 )

本書で港が指摘してみせたとおり、概念的で目視しづらい「非人格的」なコードは急速な増殖の一途を辿る。ヴァレリーのこの一連の言説がいまも色褪せないのは、まさにこの真価を肌で感じ取っていたからである。

先ほどデジタルイメージを「コピー」と比喩したが、プログラムを制御する機械はその性質上、実に事務的である。単なる信号であり、記号である。なるほど、ただ「それであること」がわかれば、芸術の美しさを分ける陰影や光の加減、それにより掘り起こされる被写体の立体感、綿密に切り取られた構図も不要だろう。その態度は、まさに何らかの要請に対して然るべき対応のみが求められる、冷徹な「行政機関」の形容にいかにもふさわしい。

ところで、訓練というといかめしい風景を思い浮かべるかもしれないが、そればかりとは限らない。あの条件反射で有名なパブロフの犬も訓練の賜物である。

日々の教育、もっといえば、暮らしのすべては概して訓練とその成果であり、機械を使いこなすようになる、知らずの内に慣れることもその一貫に過ぎない。

3. 「視ることを視る」

フルッサーやヴァレリーのようにその変調の訪れを予見していたかのように言い知れぬ危機感や違和感を形にしたのが、アートの世界である。その中でも群を抜いているのは、本書で度々取り上げられる女性アーティスト、三上晴子である。

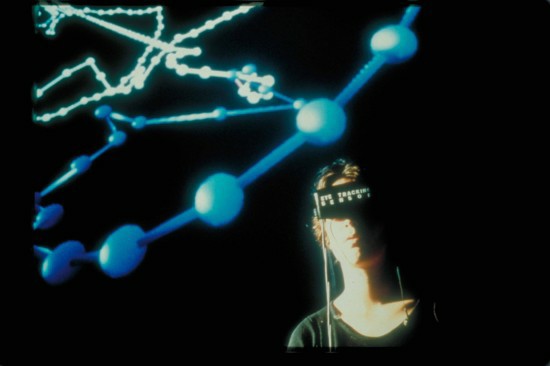

ヴァレリーは、「非人格的な機械」を「極端に肥大化された神経系のよう」だと表現したが、三上の作品も、この神経系のような連なりを彷彿とさせる。本書でも取り上げられている彼女の作品、「モレキュラー・インフォマティクス 〜視線のモロフォジー〜」を見てみよう。

↑

「スクリーンに投影されるグラフィックがモレキュラー=分子状モデルと呼ばれるのは、視線の動きが断続的だからである。動きが一瞬止まる点が球体によって示され、点と点が線で結ばれていき、全体が3次元のモデルのようになる。」(『インフラグラム』p. 17 )

当時はVRは未知の技術という扱いで、非常にセンセーショナルな存在だった。そしてこの作品の最大の特徴は、視線と連動してスクリーンに映るモレキュラーが動くことである。

それゆえ、作者である三上はこの作品を「空間と身体が対話する環境」と呼んでいる。

ところが、この作品を一目見た著者はある種の当惑を覚えたと綴っている。

・・・当時を主催者や作者による解説とはやや異なる感想をもった。それは自分の視線を見ているというよりは、仮想空間内に次々と現れる分子状のモデルに神経を集中することの、なんとも言えない奇妙さであった。よいうのも、画面上に現れる軌跡が、ほんとうに瞳の動きを反映しているのかどうか、自信が持てなかったからである。(『インフラグラム』、 p.17 )

それは自らの「視る」ことに関する根本的な不安のように思う。事実、彼はこの作品を見てから今まで『「視ること」と「焦点を合わせること」を近藤していたのではないか』と感じたと綴っている。

そもそも、「みる」ということはいかなることであるか?本当に僕らはそれが出来ているのか?という基本的な問いかけから本書は筆を進めている。

これまで見てきたように、『自然の鉛筆』で描かれていた「写真」とプログラムとして機能する現在の「写真」との間に歴然と性質の違いをすでに港は指摘しており、。

近代よりその意義を変質させ、コード化された写真や映像を、機械のために最適化された僕らは、いかにして何を「視る」というのか。

メディアの発展、変質とともに自らも姿を変える「光による描画」と、その奥底に隠された「影像」を本書は暴き出さんとしている。

話題は原初的な「視ることを視る」ことに始まり、インフラグラムの台頭、映像や写真のもたらす変化、それを受け取る社会、軍事、政治の変調。そして、人間自身について。多様な広がりを見せる。

最新のメディア論にして、社会学。コードの現象学。現代機構に潜む影像を観察する新たな遠近法として、本書はかなり興味深かった。

<追伸>

そんな次第で、僕は予定を変更してこの本について書かざるを得なくなってしまった。

文章の構成にまた追われることだろう!

===================

実績「影像を暴け」を解除しました!以下のアイテムを入手可能です。

- 作者: ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット,マイケルグレイ,青山勝,畠山直哉,ヘンリー・F トルボット,金井直,ジュゼッペペノーネ

- 出版社/メーカー: 赤々舎

- 発売日: 2016/02/06

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (9件) を見る

自然の鉛筆

実績「"震える賢者は未来人の夢を見るか?"」を解除しました!以下のアイテムが解禁されます。

『女神』三島由紀夫 (新潮文庫) 〜その美は誰がために〜

「私は完全な女を作ったのだから、あの子が不幸になることは、女全体が不幸になることなんだ」

1. 周伍のピュグマリオニズム

「男は目で恋をする」とは良く言ったもので、男の方が一目惚れが圧倒的に多く、しかも一目惚れしてからの恋愛や結婚は満足の度合いもそうでない場合と比べて一層高いという。その引力をこの文章を読んでいる同志にも思い当たる節がおありかもしれない。

著名人が浮名を流せば、真偽はともかく必ず「美女」の触れ込んで注目を引こうとし、その報せを受けて情報についての下世話な憶測や論議を巻き起こす事もポピュラーな手法である。

前回の記事で取り上げた、「ガラテア」を産み出したピュグマリオンに始まり、理想の女の美を描いた古今東西の芸術家たちの仕事の数々は言うまでもない。

紀州のドン・ファンこと野崎幸助よろしく、人生とその意義の全てを美女にかける男もいるほどだ。

美しさは罪。という標語をしみじみと思い出さずにはいられない。

その眩さに群れる有象無象の羽虫のごとき男たちの中には、アーツアンドクラフト運動でおなじみ、ウィリアム・モリスの様に自らの妻を「完璧な美女」と言われるまでの存在に仕立て上げてしまう技術と知識を持った者も少なからず存在する。

↑ウィリアム・モリスの妻、ジェイン

元々は貧困層の出身だったが、夫の教育もあって名実ともに「完璧な美女」と称されるまでに成長する。ロセッティの『プロセルピナ』のモデルでもある。

↑

『プロセルピナ』

ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 作

さて、今回取り上げる本作『女神』の主人公、周伍もそんなピュグマリオンの系譜を継いだ者の一人である。

この男、中々のやり手には違いないのだが本性は実に恐ろしい。彼は自分の中に強固な美の定義を持っていて、しかも、物語終盤まで、この姿勢を一度も崩していない。いわゆる「個性美」のような多様性についても否定的である。

女性はとにかく、優雅でいなくてはならない、と考えていて、昨今の俗な言い方をすれば「トロフィーワイフ症候群」である。

その美に対する熱意と執着は、まさに理想の実現を夢見て筆を走らせ、粘土をこね像を形づくる芸術家さながらの途轍もない圧力を放っている。

読書中、その強固な信条と病的なこだわり、それを実現させる徹底した振る舞いに圧倒された僕など彼に言わせれば「くだらない青年」であることは間違いない。僕も美女は好きだが、到底彼には及ばないと思った。ある意味、フィクションがリアルを超越してしまった一例である。

前述のウィリアム同様、 周伍も自らの妻を絶世の美女に「教育」していく。

その手腕は確かなもので、教育を重ねて妻が舞踏会に出席した際には、女性美の模範そのものである外国人女性をもたじろがせる程の「女神」の如き美女に仕立て上げるまでに至った。

理想の実現化の成功と、周囲からの羨望にご満悦な彼だったが、第二次世界大戦の戦火によって長きに渡って積み上げてきた美しさをほんの一瞬で奪われてしまう。

愚かにも妻、依子はこの戦火により焼けている最中の家に置き去りになっていた物品を取りに戻った際、顔の左半分を焼いてしまったのである。

なんと儚いことだろうか。

それからの依子は、かつて自らに寄せられた羨望と栄光に満ちた思い出と夫、周伍への憎しみに囚われてしまったのである(その姿は実の娘に恐れられるほどである)。

絶望していた彼だが、懲りることはなかった。

ある日、自分の娘である朝子が、妻の美を受け継いでいることを見出し、かつての妻と同じ様に「教育」し始めることを思い付き、この物語が動き出すのである。

そんなだから、この事件をきっかけに夫婦の関係は急激に悪化、憎しみを募らせるあまり依子は周伍に復讐を企てようと考える様になり、果てには元からそこまで愛情を抱いていなかった娘を目の敵にし始めてしまう(当の娘はこれに真正面から取り合おうとしないものの、かなり息苦しい思いをする羽目になる)。

2. 「女神」を取り巻く火

本作では美しい娘を取り巻く一連の人物たちが、みな自らの理想や情動に強烈に縛られ、振り回されている様子がかなり鮮明に描かれている。

ところで、僕が一層興味深いのは、後に娘に助けられる画家の男が自らも含めて、各々の心に沸き立つ感情に囚われる、朝子を取り巻く人物たちの姿を「火」に喩えているところである。

執着、執念、盲信、憎悪、嫉妬、恋慕、悔恨、喪失、理想・・・。

なるほど考えてみると、彼らは形は違えど「火」をそれぞれの心に抱くと共に、それが自らの身を焼いてしまっている様に見受けられる。そして、燃え盛る「火」たちの高まった情動や欲望の手に呑まれぬ様に、自らも「猛火」となる様、忠告するのだが、そのために娘は差し迫る火の手の数々、蜃気楼などではない、熱そのものに翻弄されていく様になる。

周伍の独善的な理想は妻を巻き込み、娘も「完全」と評する程にまで育てあげたが、同時に彼は二人から奪ったもの、奪おうとしたものも多い。

「火」はこの物語における重要なキーワード、下敷きになっている概念なのである。

そういえば生まれてくる時に女神イザナミを死なせた神、カグツチも火の神(*)である。

この『女神』の物語においては「火」の意義は事物の侵掠にあるのだ。

火あぶりにこそされなかったものの、自らの美に執着するがあまり、遂には美しさが欠片も役に立たない暗がりで燻ったまま果てる最期を辿ったエリザベート・バートリ、現代なら整形依存に陥ってしまう女性も自らの火に焼かれている人々も「火」に焼かれて苦悶しているのかもしれない。

理想という薪が時に起こす業火はかくも激しく燃え盛り、自らを呑み込んで焼き尽くしてしまうのである。止まる事を知らぬその業は、まさに「侵掠すること火の如く」である。

業火が消えた時、果たしてこの親娘には何が残っているか?ぜひとも見届けてほしい!

ところで、前回の記事でも触れたが、そもそも周伍の抱く女性像、「完全な」美しさなど、澁澤龍彦に言わせれば「観念の中にしか存在しえない」幻影に過ぎないのだ。現実ではなし得ない不変の女性美への執着に焼かれた何とも憐れな灰かぶり男のために、とある女性からの忠言を賜って、今回は筆を置きたいと思う。

「美とは本来ありもしないものなのだ。もしあるとすればそれを発見した個人の中にある」

ー 白洲正子

*記紀神話に登場する火の神。出産時にイザナミの陰部に火傷を負わせ、これがイザナミが死亡する原因となった。その後イザナギに殺され、その血から新たな神々が誕生した。

======================

実績「その美は誰がために」を解除しました!以下のアイテムをいつでも購入可能です!

ピュグマリオンの系譜 ~あるいは、幻視者たちの郷愁~

1. ピュグマリオンとピュグマリオニズム

この世で最初に「美」に耽溺した者は誰か。それは僕には到底知りえないが、最初に理想の美を体現せしめようとした人間ならば知っている。

ギリシア神話に登場するキプロス島の王、ピュグマリオンである。

彼は現実の女性たちに辟易し、自らが理想とする美女を生み出すことに血道をあげた人物として知られる男だ。

こうして産声をあげたのが『ガラテア』だ。

彼の手が自分の満足いくように産み出された女性は実に美しく、この世とものとは思われないような輝きに満ちた存在であっただろう。

最後にはガラテアは人間としての命を与えられ、一人の人間としてピュグマリオンと仲睦まじく暮らすのである。

『ピュグマリオンとガラテア』

ジャン=レオン・レジーム 作

神の祝福を受けたガラテアが、今まさに彫像から人間へと変わろうとしている。神への感謝とともに愛を誓い、唇を重ねている。

これは如何にも寓話的に仕立てられた感じのする伝説だが、ここでは愛の尊さや、その他もろもろの教訓の類いを語る気は一切ない。

あくまで男性の欲望としてのピュグマリオニズム、ファンム・オブジェとしての『ガラテア』を求める欲動について焦点を絞って書いていきたいと思う。

ピュグマリオニズムとは、この神話をモデルに命名された、れっきとした心理学、性病理学における用語で、人形に対する偏愛を示す用語である(澁澤龍彦が訳すところの「人形愛」である)。

また、広義的な意味では女性を人形のように扱う性癖もこれにあたる。

ファンム・オブジェとは、「客体としての女」を意味する表現である。

なるほど、男が自分の満足いくようにつくった女と、創り出すことへの憧れ、実際の創造の態度は、間違いなく「客体としての女」相手でなくては完遂できないだろう。

ガラテアに限らず、絵画、さらに俗に言うところの「二次元キャラ」もこれに近いところがあると思う。名画の美女や画面の向こうのキャラたちは永久に老いることがなく、自分の意思のおもむくままに、いかようにでも「扱える」存在であるからだ。

ただし、文字通り次元が違うため、彼女らに僕らは触れることは到底叶わない。

そして何より忘れてはならないのは、この世には盲目の人々、つまり絵を見れない者がいるということだ。

服部まゆみの小説「この闇と光」では、盲目のレイア姫が父から説明を受けながら、ボッティチェルリの絵画世界を想像しようとするが、当の父親に匙を投げられてしまうシーンがある。

不変の美と引き換えに画面や物語の中から出られない呪いにかけられた美女たちと異なり、「ガラテア」には手で触れることも出来る。だが、盲目でないピュグマリオンが自分の目で満足するように創りあげたのだから、結局は「ガラテア」も視線の先にある、見られる客体となることでようやくその真価を発揮することが出来る存在だ。

ならば、盲目な人々は「ガラテア」を見つけることはできないのだろうか。ピュグマリオニズムとは、「形」のみによって成されるものなのだろうか。

そんなことはない。その答えを探るために別の物語を参照していきたいと思う。

なお、この日記をしたためる僕は男性であるため、今回は作り出す対象を女性として、男性における異性愛的視点を中心に書いていきたいと思う。

ちなみに、僕自身は一切女性を差別したり、攻撃する意図はないので、くれぐれもご賢読願いたい。

2. 『盲獣』たち

日本文壇史上における推理小説の開祖たる作家、江戸川乱歩。彼の著名な作品の中に『盲獣』なるものがある。

ご存知の同志も多いかもしれないが、大雑把に要約すると、盲目の男が美しい女たちを次々と殺害し、最後に独自の芸術を完成させる、という物語である。

その不気味さ、目の見える人間たちを翻弄する盲獣の鮮やかさと危うい爽快さ、テンポの良いストーリーテリングで紡ぎ出される激動の結末にいたるまで、実にスリルと鮮烈さに満ちた怪作である。

ピュグマリオンとガラテアの関係がそうであるように、彼の芸術は、彼自身のためにあるものに他ならない。ただし、世の中には、自己満足で作り上げたものが思わぬ反響を呼ぶ場合がある。

僕自身もこの作品、盲獣の芸術に、ピュグマリオニズム的カタルシスと敬意を感じてやまないのだ。

もちろん、僕は目が見えないわけではない。あきれるくらいの近眼だが、ものを書いたり、本を読むのには不自由しない。望遠鏡やメガネがあれば、この広大な海の上で、難なく方舟の舵をとることができる。

ならば、なぜ盲獣の結末にカタルシスや敬意を抱いたのか?

それは至極当然だ。ピュグマリオンと同様、彼も自らが知覚できる美を追い求めたからであり、僕自身にもその欲望があるからである。

ピュグマリオンや僕なら微妙な色彩と陰影の織り成す美しい世界に目さえ開いていればすぐに飛び込めるが、「地底の盲獣」はそうはいかない。

その代わりに彼は虫ほどに精密な「触角」を使い、蜘蛛の巣のような精緻に富み、ある人には恐怖症を引き起こす力を持った「芸術」を完成させるのである。それは、盲目の人々にとっての肉体の夢、本能と肉欲を充足させるおぞましい姿の熾天使なのである。

目で見れる人々から見て、盲獣たちの夢がどれほど奇怪であるかは、ぜひ書物を紐解いて目の当たりにして欲しい。

ところで、あらゆる物事は表裏をもってはじめて一体となるものである。

盲獣にとっては、我々目が見える者たちが抱く夢、理想の美しさは、彼らにとって明くることのない絶望を示す闇でしかなかったのだ。この熾天使は、まさにその階位に恥じぬ恩恵をもたらしたのである。

敬虔にして忠実な『盲獣』は、ついにピュグマリオンの「ガラテア」のごとく、至上の美、この上ない救済を同じ盲獣たちに与えたのである。彼は使徒だった。

彼もまたピュグマリオンで、僕らもまた、時として『盲獣』に違いないのである。

盲獣の「幻視」する世界は、視覚によって溺れるものではなかった、ということだ。

反対に、時に欲望が映し出す世界を幻視する僕らは目が見えるだと果たして言えるだろうか。僕らが欲望を前にめしいた『盲獣』でもあることに他ならないのではないか。

3. ピュグマリオンの系譜 〜あるいは、幻視者たちの郷愁〜

誰でも理想の恋人は「ガラテア」に匹敵する美貌を湛える肉体や、しとやかで慎ましい精神、自分への揺るぎない尊敬や愛慕心を、程度の差はあるが、これらをみな兼ね備えているものである。何より忘れてはならないのは、この幻想の不変性である。

多少、時間とともに姿かたちの好みが変わっても、今あげたものは欠かさず持っていて、変わらず輝きを放つ華々しい存在ではないだろうか。

女性から見れば、その姿は『猛獣』が最後に辿り着いた芸術作品のように、ある意味不気味なものとして映るかも知れないし、男性の態度に憤慨することもあるかも知れない。そもそも理解できない場合もあるだろう。

作家、独文学者の中野京子は、著書『美貌のひと』で、この男女の「センサー」の差異にいたく感心したという、こんなエピソードを紹介している。彼女がある番組でアルテミジアの『ユーディトと侍女』を取り上げた時のことだ。

「(画中で剣を担ぐ眼光鋭いユーディトを)ハンサム・ウーマンの一例として(自身が出演したテレビ番組で)絵画解説するつもりだったのだ。」

ところが、ここで彼女が予想していなかった事態が起きる。年配の男性共演者に番組でこの『ユーディト』が映し出された瞬間、きびしく非難されたというのである。

「曰く、全然きれいじゃない。ユーディトはもっと美女のはずだ。異論を許さぬ断定口調で、誰も皆そう思うと信じ切っているようだった。」

この『ユーディト』を描いたアルテミジアは女性だった。

彼女が描いた勇ましいユーディト、男性を打ち倒そうとするハンサム・ウーマンとしての『美貌のひと』は、この男性にとってあまりに不器量で不都合な存在に見えたのだろう(夢見る男性共演者は、彼女が自分の寝首を搔こうとする殺戮者として、あまりにもリアリティ溢れる存在として見えたのかも知れない、と妄想もした。画中左下の男性の首と自分を重ね合わせ恐怖したのか)。

この勇敢なユーディトには、『ガラテア』の持つ嫋やかな美しさ(=男性共演者が信じて疑わない美しさ、女らしさ)は確かに感じられない。観念の世界にあって、リアリティ、説得力は劇毒なのだ。

このユーディトを皮切りに、中野は男性画家が描いたユーディトをモデルにした作品についても触れているが、我ながら男性のロマンチストぶりには感嘆する思いである。

「並みいる男性画家によるユーディトと、アルテミジアのそれには明らかな違いがある。前者はどれも虫も殺さぬ風情のか弱い美女ばかりで、気迫の欠片もない。生首と自分は無関係といった涼しい表情、あるいは嫌そうな顔をしている」

せっかくなので、上の引用の一例としてカラヴァッジョの描く「ユーディト」を見てみよう。

今まさに首を切断されようとしている将軍ホロフェルネスの苦痛が見てとれる歪んだ顔貌を浮かべる横で、このユーディトときたら、まるで料理嫌いの娘が生肉を掴んでいる時のような嫌そうな顔をしている。その横の老婆は、たどたどしい手つきで包丁を使う孫娘を不安とともに監督している祖母のように見えてしまい、実際の状況とのアンバランスさに思わず吹き出してしまいそうである。

中野の指摘通り、カラヴァッジョのユーディトには気迫はもとより、暗殺者たる主人公としての華麗さもあまり感じられないが、その理由は件の年配の男性共演者とおそらく同じ信条にあるだろう。

彼らにとって、物語の女主人公は、とにかく美しい存在でなくてはならないのだ。この理想を画面に委ねる対象が、完全なファンム・オブジェ、この信条が広義のピュグマリオニズムでなければ、果たしてなんだと言うべきだろうか(横の侍女もユーディトの美しさを引き立てるために存在する、と中野は指摘している)。

こうして、『ガラテア』のような彫刻に限らず、絵画や物語、果てには現実の世界においても、「美女」への飽くなき創造と想像はいくらでも繰り返されてきた。僕らは、いつでも自分の目に踊らされてきたし、「美」がまとう輝かしい光に包まれることを願ってやまなかった。

女性にとってみればあまりに都合が良い、まさに人形のようだと思うかも知れないが、それが「幻想」の存在する理由に他ならない(そして、時に女性もまたこの幻想を生み出すものである)。

彼女たちの意義は、現実を超越していることにある。極端なことを言えば、同性から見て薄気味悪いくらいでも良い。

僕が敬愛する澁澤龍彦は、『少女コレクション序説』の中でこう書いている。

「小鳥も、犬も、猫も、少女も、みずからは語り出さない受身の存在であるからこそ、限りなくエロティックなのである。(中略)女の主体性を女の存在そのもののなかに封じこめ、女のあらゆる言葉を奪い去り、女を一個の物体に近づかせしめれば近づかしめるほど、ますます男のリビドーが蒼白く活発に燃え上がるというメカニズムは、たぶん、男の性欲の本質的なフェティスト的、オナニスト的傾向を証明するものにほかなるまい。」

もう一度断っておくが、僕は女性を差別したり、攻撃する意図は一切ない。

実際に自分よりも若く、知識や経験の少ない女性の存在を喜ぶ男性が、人種を問わず少なからず存在するのは、こうした「本質的なフェティスト的、オナニスト的」思考や理想を内側に秘めているからに他ならず、澁澤はこの普遍的な本能の一側面を暴き出し、詳述したにすぎないのである。

そしてその本能が駆り立てる情熱の姿は意外と単純なものだ。

「人形を愛する者と人形は同一なのであり、人形愛の情熱は自己愛だったのである」

それは、あまりに理想的で利己的で、超越的な異性像。無自覚で強力な執着心が紡ぎ出す、見果てぬ夢の具象。「そもそも観念のなかにしか存在し得ない」、まさに人形、ファンム・”オブジェ”、まごうことなき「客体」なのだ。

かように幻視者たちの夢は芽吹き、多様な広がりを見せ、美しいままに存在するのである。美女の肉体の先に本能のための快楽を、それぞれの幻視者たちにとっての光を見るのである。

一連のマスターベーション的探求行為、創造の過程もピュグマリオニズムとして捉えるなら、最初にあげた広義的な意味の分野において、サディスト、マゾヒスト、その他各種の「プレイ」などもまた、一つのピュグマリオニズムの姿なのかもしれない。

「そもそも男の性欲が観念的なのであるから、欲望する男の精神が表象する女も、観念的たらざるを得ないのは明らかなのだ。要は、その表象された女のイメージと、実在の少女とを、想像力の世界で、どこまで近接させ得るかの問題であろう」(澁澤龍彦『少女コレクション序説』)

観念の世界はまさに楽園、神々の祝福の下にアダムとイヴが暮らしたエデンの園なのだ。楽園を追放された後の人類であろうピュグマリオンや「盲獣」、そして僕ら。「一種の自己愛」と評された普遍的な苦しみは、かつていた故郷に抱く郷愁と、現実世界との葛藤なのではないだろうか。

もしかすると、僕らの夢見る「楽園」は意外と近くにあるのかもしれない。

=======================

実績「幻視者たちの郷愁」を解除しました。

以下のアイテムをショップでいつでも購入可能です。

実績「ピュグマリオンの系譜」を解放しました!

以下のアイテムが解禁されます!

方舟 〜虚数の海の片隅で~

どこにいるやも知れぬ、愛すべき旅人たちすべてに捧ぐ。

PortHill

=================

「わたくしの考察の出発点は以下のとおりである。家のすべての片隅、部屋のすべての角、我々が身をひそめ、からだをちぢめていたいとねがう一切の奥まった片隅の空間は、想像力にとっては一つの孤独であり、すなわち部屋の胚珠、家の胚珠である」

これはフランスの哲学者、ガストン・バシュラール(1884~1962)の晩年の大作「空間の詩学」の第6章、「片隅」の冒頭から引用した文章である。

僕の愛読書である本書の中で、彼は詩の世界に広がる内密の価値の現象学的研究において、「家」を「特権的存在」とし、「片隅」を前述のように、その「胚珠」、つまり、家の原点として捉えた。

その上でこう書いている。

「それは確実な場所、わたくしの不動にもっとも近い場所なのである」

そこで僕は、偉大な彼の着想にならって、この電流の波がさか巻く、「虚数の海」をたゆたう方舟を自分の「家」とし、自分が今、なにかものを書いているこの日記を「不動」たる「片隅」にしようと思う。

どれほど僕がこの方舟を進め、「家」がどれほど荒波にもまれたとしても、ここに書き記した僕の思索の痕跡、産声をあげるだろうアイデア、先人の書物や同志の言葉から受けた感銘の数々、素敵なコレクションのすべては、書き留めたここから動くことはないだろう。

とりとめのないものを、つれづれなるままに、つらつらと書き連ねることは、少なくとも僕にとっては果てしない癒しとなるのである。とはいえ、この広い「虚数の海」、ただ考え、想い、書くだけでは、早晩飽きが来てしまうことだろう。

そこで、この日記を同じく当てのない旅をする、愛する同志たちにも気前よく見せたいと思う。

少々照れくさいけれど、やはり僕も人間。多少不器用でも、他のだれかと時間を共にすることは必要不可欠なのだ。

生来おしゃべりな僕だから、これ以上長くなる前に挨拶をして、このとりとめのない序文を締め括ろうと思う。

それでは愛すべき同志の皆さま、『片隅で逢いましょう』

=========================

実績『片隅で逢いましょう』が解除されました!

以下のアイテムをいつでも購入できます!

- 作者: ガストンバシュラール,Gaston Bachelard,岩村行雄

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2002/10/01

- メディア: 文庫

- 購入: 5人 クリック: 59回

- この商品を含むブログ (45件) を見る